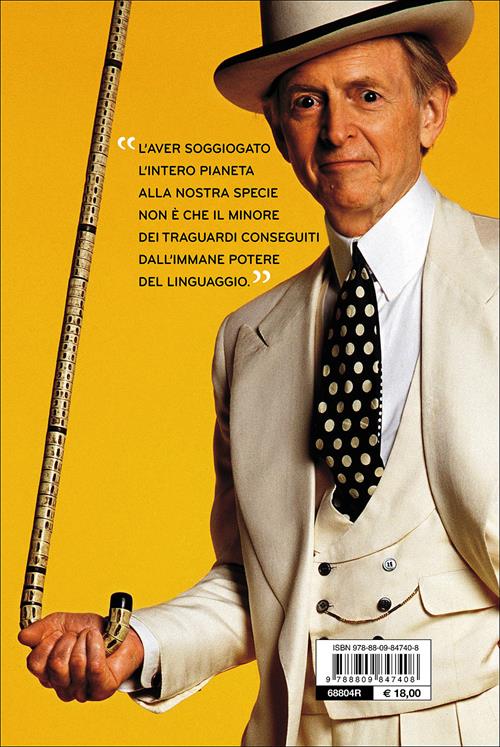

Come ci azzeccava Tom Wolfe, non ci prendeva nessuno. Nessuno come Tom Wolfe: potrebbe essere un titolo poco indovinato, per uno che va considerato tra i padri del postmoderno e sicuramente è riconosciuto tra i fondatori del New Journalism. Adesso che “Un uomo vero” (“A man in full” per gli streamer) è diventato inopinatamente una serie Netflix, l’autore de “Il falò delle vanità” torna di moda per quei 32 secondi che sono il tempo massimo attenzionabile della contemporaneità. Che Wolfe prevedeva già trent’anni fa, in un saggio del 1996, dove iniziava trattando la rivoluzione del Web (eravamo a soli due anni dalla sua messa in linea), per arrivare alle neuroscienze e al brain imaging che legge i percorsi sinaptici, slittando fino alla consistenza dell'”io”, questa funzione d’esistenza che la contemporaneità mette evidentemente in crisi e introduce a una mutazione radicale (alla parola “posthuman”, l’ideatore di quel geniale sintagma che è “radical chic”, sorriderebbe ineffabilmente). Wolfe coglie tutto della generazione Ritalin, dei disturbi specifici dell’attenzione, dell’evaporazione dell’istanza spirituale, standosene ad aerarsi condizionatamente nell’attico di New York, in cui attendeva che il millennium bug [cliccate qui se non sapete cosa è stato] ponesse fine alle sue profezie scontate e ora pienamente avveratesi. L’uomo, un vanitoso che si è sempre guardato dal sottrarsi ai falò rabbiosi delle polemiche cultuali e sociologiche, capace di uno stile unico e avventuroso, va letto per intero e apprezzato nella sua veste pop, come segnalarono anche i “Simpson” (nell’immagine dal cartoon di Matt Groening, dove appare in ben due puntate, è il terzo da sinistra). Esteta dalla pronuncia blesa quando vuole e tagliente quando fa finta che gli scappi, questo raffinato omosessuale reazionario, un uomo vero totalmente sotto finzionalizzazione, è stato uno scrittore autentico. Alla lunga non so quanto Pynchon o Gaddis possano vantare in altezza raggiunta, davanti alle vette toccate da Tom Wolfe. Ecco di seguito l’analisi e la diagnosi di questo Truman Capote in acido kolor karamella: Dio sarà pure morto a inizio Novecento, Io invece muore qui e ora, quando anche Tom Wolfe se ne è andato e ci ha lasciato soli.

L’io fuori moda

Nel frattempo, il concetto di io – un io dotato di autodisciplina, capace di rinviare le gratificazioni, di tenere a freno gli appetiti sessuali e di astenersi dalle aggressioni e dai comportamenti criminali, un io in grado di diventare più intelligente e di elevarsi alle vette della vita con i propri mezzi tramite lo studio, l’esercizio, la perseveranza e il rifiuto di arrendersi anche nelle condizioni più avverse – quest’idea démodé che il successo si conquista con grinta e intraprendenza, ormai sfuma e scompare inesorabilmente. La fede tipicamente americana nella capacità dell’individuo di trasformare se stesso da miserabile nullità a gigante fra gli uomini, fede che va da Emerson (“Fare affidamento su di sé”) ai racconti di “Luck and Pluck” di Horatio Alger a “Come trattare gli altri e farseli amici” di Dale Carnegie a “Come vivere in positivo” di Norman Vincent Peale a “Il più grande venditore del mondo” di Og Mandino, ebbene, quella fede è ormai moribonda come il Dio di cui Nietzsche scrisse il necrologio nel 1882. Oggi essa sopravvive soltanto sotto la forma ormai decrepita del famoso “pistolotto motivante” (così lo chiamano i conferenzieri) tipicamente impartito da campioni di football in pensione come Fran Tarkenton a sale piene di uomini d’affari, in maggioranza atleti mancati (come chi scrive). Esso ha per tema “la vita è una partita di football” e generalmente dice così: “La partita sta per finire, voi siete sotto di 13 punti, gli avversari non vi fanno toccare palla e avete due uomini in panchina. Che fate?”. Scusa tanto, Fran, ma la partita sta per finire, la predisposizione genetica esiste e il nuovo messaggio viene ora pompato massicciamente attraverso i mass media e la televisione a un ritmo vertiginoso. Chi sono le pompe? Sono una razza nuova che si è data il nome di “psicologi dell’evoluzione”.

Puoi star certo che vent’anni fa le stesse persone si sarebbero definite freudiane, ma oggi sono dei deterministi genetici, e la stampa pende avidamente dalle loro labbra qualsiasi cosa dicano. Attualmente, lo studio che gode di maggior notorietà – in televisione ne parlano ancora, a distanza di mesi – è quello compiuto da David Lykken e Auke Telleken all’Università del Minnesota su duemila gemelli, e che secondo i due psicologi dell’evoluzione dimostrerebbe che la felicità degli individui dipende soprattutto da fattori genetici. Alcuni sono programmati per essere felici e altri no. Ogni successo (o fallimento) in faccende di cuore, di soldi, di fama o di potere è passeggero; nel giro di poco tempo si torna al livello di felicità per cui si è predisposti geneticamente. Tre mesi fa, la rivista Fortune ha dedicato un lungo servizio riccamente illustrato a uno studio condotto da alcuni psicologi dell’evoluzione dell’Università di St. Andrews, in Inghilterra, secondo cui tutti noi giudicheremmo la bellezza esteriore delle persone che incontriamo non in base a standard sociali determinati dal momento storico in cui viviamo, ma in base a criteri programmati nel nostro cervello fin dalla nascita. In altre parole, la bellezza non sta nell’occhio di chi la contempla, ma è iscritta nei suoi geni. E difatti oggi, ad appena tre anni dalla fine del millennio, se uno è abbastanza avido di giornali, riviste e trasmissioni televisive, ricava rapidamente l’impressione che nella vita non c’è nulla, neppure il contenuto in grassi del proprio corpo, che non sia predeterminato geneticamente. Mi sia consentito elencare solo alcune delle verità rivelatemi negli ultimi due mesi dagli psicologi dell’evoluzione: il maschio della specie umana è geneticamente predisposto per essere poligamo, cioè infedele alla sua compagna ufficiale. Qualsiasi lettore maschio di riviste capisce subito che cosa intendo dire (anch’io l’ho capito, grazie a ben tre milioni di anni di evoluzione!). Le donne corrono dietro ai maschi celebri perché sentono, per predisposizione genetica, che il maschio di prima categoria sarà più bravo nella cura della prole (“Pupa, nella piscina dei geni io sono il bagnino”). Le teenager sono geneticamente predisposte alla promiscuità sessuale e non più capaci di astinenza di un cane al parco (i preservativi li passa la scuola). La maggioranza degli omicidi è frutto di compulsioni geneticamente determinate (i carcerati, siccome sanno leggere anche loro, raccontano allo psichiatra della prigione: “A un certo punto mi ha preso un raptus… so solo che la lama del coltello è affondata”).

A questo punto, dove va a finire l’autocontrollo? Dove va a finire, se la gente si convince che questo io fantasma non esiste e il brain imaging lo dimostra una volta per tutte? Pratiche invasive

Fino a oggi le teorie neuroscientifiche si sono basate per lo più su prove indirette, ricavate da studi sugli animali o sulle modifiche che subisce un cervello normale quando viene invaso (per effetto di un incidente, di una malattia, di un’operazione chirurgica radicale o dell’inserimento di aghi per qualche esperimento). Lo stesso Darwin II, Edward O. Wilson, possiede limitate conoscenze dirette del cervello umano. Fa lo zoologo, non il neurologo, e alle sue teorie ci è arrivato estrapolando dall’approfondito lavoro che ha svolto nella sua specialità, lo studio degli insetti. Il chirurgo francese Paul Broca scoprì l’area che porta il suo nome – uno dei due centri del linguaggio situati nell’emisfero sinistro del cervello – solo quando uno dei suoi pazienti ebbe un ictus. Anche la tomografia a emissione di positroni e la tecnica Pet del gene reporter/sonda reporter sono, tecnicamente, pratiche mediche invasive, perché richiedono l’iniezione di sostanze chimiche o di virus nel corpo, ma consentono di farsi una prima idea di quello che probabilmente sarà il brain imaging non invasivo del futuro.

Mentre il paziente viene sottoposto alla tomografia a positroni, il neuroradiologo può leggergli ad alta voce un elenco di argomenti riguardanti lo sport, la musica, l’economia, la storia, qualsiasi cosa, e quando nomina quello che interessa il paziente, sullo schermo si vede una particolare area della corteccia cerebrale che s’illumina. Un giorno, via via che il brain imaging viene perfezionato, il quadro potrebbe diventare chiaro e completo come quei modelli trasparenti che si vedono nei musei, e che mostrano “dal di dentro” il funzionamento del motore a combustione interna. A quel punto, sarà chiaro a tutti che ci troviamo davanti a un meccanismo, a un computer chimico analogico che elabora le informazioni tratte dall’ambiente. Tutto qui; perché si può guardare dentro il cervello finché si vuole, senza trovarci né un io fantasma né una mente né un’anima.

A quel punto, nel 2006 o nel 2026, salterà fuori un novello Nietzsche che proclamerà: “L’io è morto”, tranne che avendo una predisposizione per il poetico, come Nietzsche I, probabilmente dirà: “L’anima è morta”, precisando che si limita ad annunciare il più grande avvenimento del millennio: “L’anima, ultimo rifugio dei valori, è morta perché le persone istruite non credono più alla sua esistenza”. A meno che le rassicurazioni dei Wilson e dei Dennett e dei Dawkins non si diffondano a macchia d’olio, la scandalosa baldoria che si scatenerà farà apparire troppo blanda l’espressione “eclissi totale di ogni valore”.

Se io fossi uno studente universitario d’oggi, non credo che resisterei alla tentazione di dedicarmi alle neuroscienze. Questa disciplina ci pone di fronte a due degli interrogativi più appassionanti del Ventunesimo secolo: che cos’è la mente umana e che cosa succede al genere umano quando giunge a conoscersi a fondo. In ogni caso, nell’era in cui viviamo è impossibile e futile rifiutare di guardare in faccia la verità.

Ironicamente, ha detto Nietzsche, questo occhio indomito per la verità, questo gusto per lo scetticismo sono retaggio del Cristianesimo (per ragioni complesse che non possiamo spiegare in questa sede). E ha aggiunto un’ultima ironia, in un frammento contenuto in uno dei taccuini scritti prima che uscisse di senno (per effetto della sifilide, grande flagello venereo della fine del Diciannovesimo secolo). Egli pronosticò che un giorno la scienza moderna avrebbe rivolto la malefica potenza del suo scetticismo contro se stessa, avrebbe messo in discussione la validità dei suoi stessi fondamenti, li avrebbe smontati di sana pianta e si sarebbe autodistrutta.

Ho ripensato a questa tesi nell’estate del 1994, quando un gruppo di matematici e di informatici ha tenuto al Santa Fe Institute un convegno sul tema “Limiti della conoscenza scientifica”. Tutti erano d’accordo nel ritenere che la mente umana, essendo in fin dei conti un apparato interamente fisico, una specie di computer, il prodotto di una particolare storia genetica, è una mente finita quanto alle sue capacità. Essendo finita, preprogrammata, probabilmente non avrà mai la capacità di comprendere l’esistenza umana in modo completo.

Sarebbe come se un gruppo di cani indicesse un convegno per cercare di capire che cos’è Il Cane: potrebbero provarci con tutti i mezzi, ma non andrebbero mai molto lontano. I cani sono in grado di comunicare soltanto circa 40 concetti, tutti primitivi, e non registrano nulla: il tentativo sarebbe fin dall’inizio condannato al fallimento. Il cervello umano è di gran lunga superiore a quello del cane, ma è comunque limitato. È quindi condannata al fallimento anche ogni speranza che un essere umano giunga a una teoria definitiva, completa e autosufficiente dell’esistenza umana.

Da allora, questo Scetticismo Supremo della scienza non cessa di diffondersi. Negli ultimi due anni persino il darwinismo, sacro principio degli scienziati americani da settant’anni in qua, è stato assediato dal dubbio. Alcuni scienziati – non certo dei teologi – e in particolare il matematico David Berlinski (“The Deniable Darwin”, in Commentary, giugno 1996) e il biochimico Michael Behe (Darwin’s Black Box, 1996) hanno cominciato ad attaccare il darwinismo sostenendo che è una semplice teoria e non una scoperta scientifica, e per di più manca deplorevolmente di prove fossili che la sostengano e ha al cuore una logica semplicemente inconsistente (Dennett e Dawkins, per i quali Darwin è l’Unigenito, il Messia, protestano indignati. Sono fuori di sé, completamente apoplettici. Wilson il gigante, mantenendo la calma, è rimasto al disopra della mischia). Aveva già cominciato il fisico Petr Beckmann dell’Università del Colorado, che nel 1990 se la prendeva con Einstein. Beckmann ammirava grandemente Einstein per la famosa equazione su materia ed energia, E=mc2, ma definiva la sua teoria della relatività alquanto assurda e grottescamente impossibile da verificare.

Beckmann è morto nel 1993 e il testimone, anzi la clava, è passata a Howard Hayden dell’Università del Connecticut, che ha numerosi ammiratori fra la prossima generazione di giovani fisici Supremamente Scettici. Lo scherno con cui questi virgulti demoliscono la meccanica quantistica (“non ha applicazioni nel mondo reale”, “una favola con le fatine che ti spruzzano equazioni negli occhi”), la teoria unificata dei campi (“esca per acchiappare Nobel”) e la teoria del big-bang (“creazionismo da cretini”) è ormai raggelante. Ah, se soltanto fosse vivo Nietzsche! Si godrebbe lo spettacolo fino in fondo.

Recentemente conversavo con una nota geologa della California la quale mi diceva: “Quando ho cominciato a occuparmi di geologia, tutti credevamo che chi fa scienza crea, attraverso la sperimentazione e lo studio attento, uno strato consistente di scoperte, e poi ne aggiunge un altro, come un secondo strato di mattoni, sempre con molta attenzione, poi un altro e un altro ancora. Ogni tanto, capita che uno scienziato avventuroso cominci a mettere i mattoni uno sull’altro per fare una torre, ma poi queste torri si rivelano inconsistenti e vengono abbattute, e allora si ricomincia a posare strati con gran cura. Ma adesso ci rendiamo conto che neanche i primissimi strati poggiano su fondamenta solide. Si reggono in equilibrio su bolle d’aria, su concetti vaghi; oggi queste bolle vengono fatte scoppiare una dopo l’altra”.

In quel momento, ho visto di colpo l’intero, sbalorditivo edificio che crolla e l’uomo moderno che sprofonda di nuovo a capofitto nel brodo primordiale. Eccolo che sguazza e si dibatte, boccheggia tentando di respirare e intanto si agita nel brodo. A un certo punto sente una cosa enorme e liscia passargli sotto e spingerlo verso l’alto: sembra un delfino onnipotente. Non lo distingue chiaramente, ma sente che è formidabile. Decide di chiamarlo Dio.

Scopri di più da Giuseppe Genna

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.