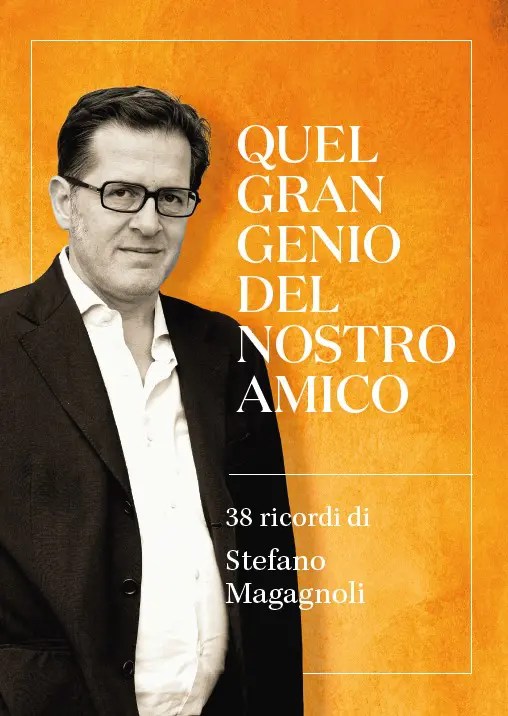

Un piccolo gioiello: a quasi sei anni dalla scomparsa, un libretto fuori commercio a cura di Stefano Izzo ed Edoardo Brugnatelli riunisce 38 ricordi personali dedicati all’editor e intellettuale Stefano Magagnoli, leggenda dell’editoria italiana per almeno trent’anni e indimenticabile volto televisivo agli esordi di Fazio e Paternostro nella Rai di Guglielmi. Tra i 38 messaggi in bottiglia lanciati nell’etere, anche un intervento del sottoscritto. Pubblico qui non ciò che ho scritto per il libretto celebrativo, bensì il racconto di un ulteriore episodio a cavallo di un millennio che fuggiva più che mai.

Purtroppo il fatto, in questo genere di cose, coinvolge la prima persona. E’ sempre “io”. Non lo si vorrebbe, ma si fatica a sottrarsi, alternativamente, alla retorica bronzea di chi, sopprimendo inautenticamente se stesso, finirebbe per mettere sul piedistallo l’altro, che invece è corpo vivente, mente vivida, lucidità in bilico tra dribbling alla logica e stop a seguire al caso.

Il fatto è questo: nella casa editrice abnorme Mondadori, una cittadella che superava i duemila occuoanti giornalieri, permanevo misteriosamente in maniera nemmeno precaria, ma fantasmatica. Mi occupavo di Rete, cioè di internet, allora nessuno ne sapeva niente. Si vociferava che il minimo budget che comportava la mia presenza lì, al quarto piano del sublime mostro architettonico fuori Segrate, coincidesse con le spese di viaggio di un qualsiasi dirigente. Internet, nel senso del Web con immagini, esisteva da un anno e mezzo e l’unico a conoscere la materia era il peggiore, ovvero il capo assoluto di Mondadori, l’amministratore delegato patito di tecnologia e che pensava che la Basilicata potesse essere la Silicon Valley italiana, il CEO che passava laddove non sarebbe mai più cresciuta l’erba – si chiamava Franco Tatò, è stato uno dei grandi manager italiani del privato e di Stato. Laureato in filosofia, risultava rigorista e incline al risanamento, più che allo sviluppo, perché, come ha detto qualcuno, per lo sviluppo serve esercitare con agio la propensione al fatto corruttivo e uno di scuola tedesca, qual era Franco Tatò detto “Franz”, proprio non inclinava verso l’oliatura, la viscosità del dài che mi dài, la ritualità ambrosiana non debellata da Tangentopoli, allora alle sue ultime appendici. Detto ciò, e ribaditolo in ogni sede, Tatò aveva in mano aziende di Silvio Berlusconi.

Il fatto però non è questo, non è nemmeno il fatto corruttivo. E nemmeno il fatto che Mondadori è talmente fuori dall’abitato milanese, che esisteva a quei tempi un servizio di navette, autobus che si potevano prendere a fermate non ufficiali, tra le quali piazza V Giornate. Dove un mattino a ora antelucana salii invornito dal sonno male consumato, per infilarmi purtroppo in un’isola di quattro posti, non avendo nessuna voglia di interagire con dipendenti Mondadori. E tantomeno con questo impiegato di mezza età dalla salivazione scarsa e la raucedine importante, che mi trovai davanti e mi approcciò risoluto come un pitbull a cui piaccia sia mordere che parlare. Il tizio, gentilissimo, voleva sapere cosa facessi alla Mondadori. A quell’epoca si potevano svolgere molte mansioni “in Mondadori”, alcune oggi scomparse: giornalista di varie testate tra cui “Epoca” e “Panorama” (“l’Espresso” era andato a De Benedetti pochi anni prima), fotografo, archivista, redattore, amministrativo, venditore, pubblicitario, prima linea, seconda linea, quadro, editoriale, grafico…

Io facevo la Rete, l’impiegato mondadoriano davanti a me non avrebbe mai immaginato di cosa si trattasse: edificare il sito di Mondadori Libri, rivestire gli indecifrabili abiti di un editor on line per quello che praticamente era il primo web editoriale della nazione. Il lavoro risultava a dire poco inesplicabile. Spiegarlo pareva una condanna ulteriore di un’alienazione produttiva, che era tale perché del tutto immateriale e in seguito capace di portare alienazione a quintali ovunque sul pianeta. Mi ero rassegnato al fatto che mio padre credesse che il mio lavoro fosse quello di tecnico della SIP, la compagnia telefonica di stato, da cui sarebbe nata Telecom, e che io fossi uno di quei tizi in tuta salopette blu, che aprono le colonnine telefoniche custodite in armadietti metallici agli angoli delle strade e conosce i misteri orfici dei circuiti che permettono di rispondere al telefono fisso. Anni prima, nel 1991, giravo con un telefono cellulare aziendale, una piccola valigia con cornetta annessa, ma mio padre aveva desiderato cancellarne la memoria, orripilato da un futuro tecnologico eccessivo anche per la sua improverbiale pazienza.

“E cosa sarebbe questa… Internet?”

La domanda dell’impiegato, uomo grigissimo che emanava un sentore di Acqua Velva o Denim dai pori del viso, imbrillantinato forse nel grigioferro della capigliatura rasata alla full metal jacket – quella domanda, insomma, era in pratica un amen, un credo teologico recitato, il quesito che mi veniva posto più volte al giorno. Sorte inevitabile in un tempo che avrebbe fatto la storia dell’antropologia, perché appunto nasceva il Web per come lo conoscemmo grazie ai modem che funzionavano a 14.4 kbs, con quel suono di sirena spezzata, prima che avvenisse lo handshake con il modem d’arrivo, lontano chissà quanto, forse in Sudamerica.

Di questa Rete, di questa Internet, nessuno sapeva niente.

Nemmeno io, ovviamente. Era tutto in divenire e non vantavo minimamente le competenze per svolgere un lavoro tanto complesso, che imparavo di minuto in minuto dal punto di vista tecnico, pur di uscire da una disoccupazione che mi attanagliava l’esistenza: c’era da piangere.

“Eh, la tecnologia…” sembrava approfondire il pensiero in abissali scrigni di imperscrutabile sapienza, quell’impiegato così tipico e così metallico.

Io annuivo a questo burocrate, come se stessi acconsentendo a una conversazione con un Anders, uno Jaspers, un Gadamer qualunque.

“Prenda Waterloo” disse all’improvviso.

Waterloo.

Volevo crollare contro il finestrino gelido del bus Busnelli e spezzarne il vetro madido di condensa, invece mi toccava intrattenere il tipico lettore della collana di saggi storici di Mondadori, la mitologica “Le Scie”, il cui pubblico era un target fisso e ipostatizzato da qualsiasi editor o commerciale di Segrate. Questo signore davanti a me doveva essere uno di loro: quei piccoli giolittiani che trombonano perché sanno tutto di ciò e di chi sia passato alla storia, da Waterloo a Dongo, da Calpurnia al Piave, dal Von Wallenstein della guerrra dei Trent’anni all’opera omnia di Arrigo Petacco…

“Tecnologia, dice… Waterloo! A Waterloo la tecnologia è stata tutto. Non ha mai più smesso di essere tutto. 1815. Un po’ di tempo fa. Eppure si svolse tutto con moschetti a baionetta, artiglieria a tiro diretto e cavalleria, forma organica di tecnologia. Le mappe tattiche imprecise di Napoleone, l’artiglieria schierata su terreni ondulati e l’uso intensivo di cavalleria furono elementi cruciali. Le ossa dei caduti vennero poi usate come fertilizzanti e raffinazione dello zucchero: lo sapeva?”

No, non lo sapevo e mi veniva da vomitare, al solo pensiero che avrei di lì a poco zuccherato il cappuccio. Avevo un appuntamento al non credibile bar incastonato nel patio messicano, in cui l’architetto brasiliano Oscar Niemeyer ha segregato migliaia (migliaia: non scherzo) di madri e padri di famiglia e di single scatenatissimi o, come me, depressi e depressivi. Nel bar che non lo era, essendo l’unico locale che forniva caffetteria e dunque privo di concorrenza e perciò emissore a basso voltaggio di lentezza sonnambolica come una struttura statale, dovevo incontrare Stefano Magagnoli. Gli editor mondadoriani mi parevano mitologie schiaccianti, catoblepa inarrivabili, angelologie che popolano cittadelle teologiche e spirituali, atleti del corpo e dell’intelletto. Non Stefano Magagnoli, responsabile di letteratura popolare, di edicola, di gialli e thriller, di fantascienza. Discepolo di Franco Cordelli, ovverosia uno dei massimi teorici della letteratura in Italia a tutt’oggi, Stefano Magagnoli, musicofilo e collezionista versato in cinquecentine, una cultura vasta come il distretto delle Pleiadi, appariva di sguincio nell’orizzonte aziendale, spariva, spariva sempre, dov’era Magagnoli? Il tipico individuo che vorresti avere soltanto per te ma che non puoi catturare con un possesso esclusivo, perché è troppo ampio il suo sentire, profondissima l’umanità, leggendaria la conoscenza, acutissimo il fiuto editoriale, argentina la risata, senziente il cardiopalma, probamente generoso l’approccio con collaboratrici e collaboratori. Un acrobata che ha in corpo troppo etilico per cadere dalla corda sospesa nel vuoto e sembra che venga giù a ogni passo, ma intanto è l’unico che attraversa, senza badarci, quello stretto di Scilla e Cariddi in cui l’angelo insulare affronta sempiternamente il demone continentale. Mezzo toscanello spento tra i denti in una risata western incongrua, un bicchiere di torbato in mano, la montatura degli occhiali spessa alla Swinging London, ecco che Magagnoli mi vede e mi saluta, mentre mestamente mi dirigo verso di lui avendo affianco l’impiegato conosciuto sulla navetta, il quale vuole proprio offrirmi un caffè, non si capisce cosa intenda cavare da me, vorrei che una Panzerdivision lo maciullasse passandogli sopra coi cingoli.

“Ma che sorpresa!” è tutto ridente, Magagnoli, mentre mi dà un buffetto alla guancia. Lo fa sempre, mi intenerisce quando mi dice “Ciao, piccolo!” o quando si congeda da me, a distanza di metri, voltandosi come in una versione rinnovata di un “Ripley” del tutto innocuo e lasciando l’uditorio con una frase che poi rivelerà non provenire da Shakespeare, ma da Gene Roddenberry, il creatore di “Star Trek”.

Anziché stringermi la mano, Stefano, che chiunque conosce come l’iperuranio della buona educazione, dà prima la mano al signore grigioferro che mi trascino dietro. E incomincia a parlare con lui, quasi zabettando, con una familiarità che la consuetudine non giustificherebbe. Magagnoli esorbita, sotto questo aspetto. E’ capace di incontrare per la prima volta Gianni Clerici e dispiacersi con lui perché non ha mai vinto Wimbledon.

Magagnoli, saputo l’argomento della trista conversazione del tristo trasbordo da Milano a Segrate: “Ah, parlavate di Waterloo! Il qui presente Giuseppe sa tutto di Waterloo. E’ un esperto. Credo che ci abbia fatto la tesi di laurea. O di dottorato, no?, Giuseppe?…”

Manco sono laureato.

Magagnoli inarrestabile: “Pensi, su Waterloo, mi ricordo benissimo, è stato il primo a parlarmi di Brown Bess, vero, Giuseppe?” e mi ridà il buffetto sulla guancia, più bruciante, sale sulla terra che sarà sterile per l’eternità.

Magganoli filologico: “Veda, l’artiglieria francese, seppure potente, ha sortito una minore efficacia a causa del terreno fangoso, che ostacolava lo spostamento dei cannoni e l’effetto di rimbalzo delle palle di cannone. I moschetti, come il Brown Bess britannico per l’appunto, avevano una precisione limitata e portate brevi, rendendo cruciali le formazioni a quadrato per la cavalleria”.

L’impiegato annuisce coinvintamente con il capo dalla zazzera militare US. Sembra felice del risultato: qualcuno sa quello che sa lui. Quel qualcuno non sono io.

E si rivolge dunque a me: “Lei si chiama di cognome…?” Ho un brivido, questo lettore de “Le Scie” vorrà prendere appuntamento alla navetta per domani, intrattenermi su Rasputin e Anastassia o su Ottaviano Augusto secondo Antonio Spinosa. Calcolo le rette e le parallele per prendere la navetta successiva, pur arrivando in ritardo a Segrate.

“Genna”.

“Me lo ricorderò” dice l’impiegato, pare uno di coloro che sono troppo filosofi per sembrare manager e troppo pretenziosi per essere semplicemente umani. Un tratto di ferocia implacabile mi sfiora la nuca, come l’ala dell’imbecillità in Baudelaire.

L’impiegato gira i tacchi, mi lascia il caffè da pagare e se ne va.

“Come mai fai finta di conoscere così bene Franco Tatò?” chiede Stefano Magagnoli. “Guarda che è un uomo pericoloso. Tu non sai niente di Waterloo e quello ti licenzia. Il moschetto Brown Bess britannico… Ma ti rendi conto di cosa mi fai dire? Ti voglio troppo bene!”

e se ne va così, 1996,

angelo della realtà, intravvisto un istante sulla soglia, non lo seguono stelle in corteo né cenere, in sé racchiude l’essere vero e il conoscere che sempre è falso, ed è uno come noi, eppure è un angelo ed è necessario

poiché chi vede me vede di nuovo

la terra, libera dai ceppi della mente, dura,

caparbia, e chi ascolta me ne ascolta il canto

monotono levarsi in liquide lentezze e affiorare

in sillabe d’acqua; come un significato

che si cerchi per ripetizioni, approssimando.

O forse io sono soltanto una figura a metà,

intravista un istante, un’invenzione della mente,

un’apparizione tanto lieve all’apparenza

che basta ch’io volga le spalle,

ed eccomi presto, troppo presto, scomparso?

Scopri di più da Giuseppe Genna

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.