Un eccezionale saggio a proposito della complessa avventura intellettuale, condotta con l’ultima esperienza di rivista novecentesca italiana sulla poesia, cioè Scarto minimo. Storia, poesia, vita, politica, realtà, teoria nelle parole di uno dei fondatori, il poeta e critico Stefano Dal Bianco, Premio Strega per la poesia nel 2024, che con Mario Benedetti, Fernando Marchiori e Giulio Mozzi esplorò allora come funzionavano e non smettono di fuzionare un sistema testuale letterario e l’elaborazione teorica delle poetiche (dal minimalismo alla tragedia, qui insieme in potenza e atto). Così accade nel tempo in cui capita di vivere, se già negli Ottanta su Scarto minimo si sottolineava: “Oggi la poesia non serve proprio a niente, non è la voce, neppure il sottofondo di questo nostro tempo e sembra ormai impossibile una posizione forte, che faccia davvero riflettere e discutere su questioni fondamentali. Non si riconoscono più neanche le stesse questioni”.

STEFANO DAL BIANCO, «Scarto minimo». Una poetica, in «Ticon- tre. Teoria Testo Traduzione», XIV (2020)

ATTENZIONE: IL TESTO PROSEGUE SOTTO OGNI IMMAGINE

«Scarto minimo» nasce a Padova nel novembre del 1986.1 Dal 1983 frequentavo le riunioni settimanali di un gruppo amatoriale padovano di poesia che si chiamava Inverso, e che occasionalmente, prima della mia cooptazione, pubblicava la rivista omonima. Nell’85, si decise che nel numero successivo avrebbe pubblicato i suoi versi solo chi era disposto a scrivere un saggio su un argomento specifico: «Ordinario e straordinario». Lo facemmo in quattro.2 Dentro la rivista c’era un segnalibro con il mio numero di telefono e l’indirizzo, che chiamava a raccolta chi, nell’area di Padova, poteva essere interessato a seguire le riunioni. Mi chiamò Mario Benedetti. Erano le vacanze di Natale del 1985.

Nel frattempo avevo incontrato Fernando Marchiori in Facoltà di Lettere, e loro due iniziarono a partecipare alle riunioni. Ci volle poco a capire che da parte nostra c’era un coinvolgimento maggiore e in ogni caso diverso rispetto alla moda sperimentale di quegli anni. Ci staccammo dal gruppo di «Inverso» e iniziammo a pensare una rivista nuova, trovandoci ogni settimana.

«Scarto minimo» è nata per insofferenza al clima post-avanguardista dominante. Ricordo che c’era il boom del festival di MilanoPoesia, organizzato da Antonio Porta e dalla Cooperativa Intrapresa, che dava ampio spazio ad autori ‘sperimentali’. «Alfabeta» si trovava dappertutto, con tutto ciò che la rivista significava in termini di supporto a una certa area. Ma ricordo anche che nel 1980 era uscito Ora serrata retinae di Magrelli, che sembrava un marziano, e che dell’84 è la grande svolta ‘sentimentale’ dello stesso Porta con Invasioni. Tuttavia, anche se esistevano segnali, in qualcuno, di un cambiamento di prospettiva radicale, si ragionava comunemente ancora di ‘eversione linguistica’. Il contesto era insomma quello di una persistente fascinazione per lo sperimentalismo.

Ciò che persisteva, soprattutto, era una visione della poesia come di un ‘movimento della poesia’, e l’unica poetica reale, recente, ancora attiva ma già storicizzabile in questo senso, era quella del Gruppo 63. Ci sembrava poi che la generazione dei poeti consacrata dalla Parola innamorata3 fosse una sorta di naturale esito dell’avanguardia anni Sessanta. Da un movimento si passava all’altro e noi, venuti dopo, con questo altro movimento avevamo soprattutto a che fare.

Il ‘movimento della poesia’ degli anni Settanta4 era stato fondamentale perché, tra le altre cose, aveva fatto piazza pulita di uno dei due poli della prassi neoavanguardista: l’ideologia, cosicché l’altro polo sanguinetiano, il linguaggio, si era trovato svincolato e libero di intraprendere le sue derive. E però non del tutto. Il solo fatto che la poesia degli anni Settanta si autodefinisse come ‘movimento’ la dice lunga sull’atteggiamento mentale della maggior parte di quei poeti. Si poteva insomma liberarsi dei contenuti della politica, ma l’esperienza comune era quella dei gruppi politici della sinistra, con i suoi corollari, per esempio l’‘odio di classe’. La rinuncia ai modi della politica era di là da venire: si era passati, non tanto impunemente, dal fare politica al fare poesia, e ciò che si conservava quasi perfettamente in questa trasfusione era, è stato, un atteggiamento reattivo, l’idea dell’operare contro un nemico comune.

Noi siamo venuti dopo. Eravamo infarciti di miti sperimentali sul linguaggio; la nostra esperienza di vita era ancora quella della politica (più blanda, meno violenta), ma avevamo qualche segnale cui aggrapparci, segnali che (come appunto Magrelli e Porta) ci portavano fuori, oltre che dall’ideologia, anche dalla centralità del linguaggio in quanto realtà separata, in quanto imperativo allo sperimentare.

Il passaggio a qualche cosa d’altro, nel corso degli anni Ottanta, è stato durissimo e ovviamente attraversato da pesanti contraddizioni, almeno all’inizio. Si trattava di dire no all’ideologia, no alle sperimentazioni sul linguaggio, e soprattutto alla interrelazione tra i due poli. Si trattava, soprattutto, di riconoscere e assecondare in noi stessi la capacità di non essere reattivi, di non avere nemici nelle generazioni precedenti (fratelli, padri, nonni). Si trattava, altresì, di rinunciare alla difesa costituita dal linguaggio, di farsi insomma attraversare dal linguaggio senza farsene scudo, di parlare a tutti senza preclusioni, di non barare su di sé, di impa- rare a darsi.

Deposte le armi, la poesia doveva coraggiosamente tornare a essere una cosa indifesa: la condizione di inermità di chi scrive era per noi fondamentale. Cosicché si poteva/doveva dire ‘io’, ma si doveva anche rinunciare al soggetto forte, quello che si pone al di sopra del suo dire (per esempio nelle varie forme dell’ironia), ma anche quello che finge di dimenticarsi di sé per poi operare demiurgicamente sul linguaggio, che è poi un modo subdolo di non dimenticarsi per niente, di affermare il soggetto sotto l’egida di uno stile aggressivo.

La rivista non accoglieva saggi critici e recensioni, ma soltanto poesie e interventi di poetica. Fare poetica, identificarci in una linea, era il nostro imperativo, assai strano in quegli anni, quando le riviste che avevamo intorno erano sostanzialmente dei contenitori. Una poetica di gruppo non è l’adeguarsi a un dover-essere della poesia, e nemmeno una razionalizzazione a posteriori. È tutte e due le cose: è qualcosa che si fa insieme, vivendo e scrivendo; non viene prima o dopo la poesia, ma nel mentre. Ognuno è se stesso e contemporaneamente assorbe, interiorizza, ciò che avviene negli altri e offre ciò che ha di proprio. Quanto maggiori sono la stima e la fiducia reciproche, tanto più il pensiero comune affiora e si lascia intendere, accrescendo la comprensione del proprio fare. Non si tratta di uno scambio, perché lo scambio, comunemente, presuppone individualità definite che hanno ben chiaro ciò che possono proporre. La poetica, ogni poetica di gruppo, si forgia nella relazione stessa, un processo nel quale a prevalere sono l’incoscienza e l’osmosi.

Contro quella che – nell’editoriale del n. 3, 1988 – chiamavamo la «fuga nei saperi», per noi si trattava soprattutto di difendere il sapere della poesia in quanto tale. Uno dei punti di forza di «Scarto minimo» era proprio di sdoganare la teoresi dei poeti, infischiandosene di ciò che poteva essere politicamente corretto per un teorico della letteratura o per un filosofo estetico. Le ragioni della poesia non avevano bisogno delle stampelle di qualche illustre pensatore del passato o del presente, ma dovevano sbocciare direttamente dall’esercizio della scrittura e, nel caso, si doveva avere il coraggio di essere ingenui e di mostrarsi ignoranti.

A monte c’era evidentemente la consapevolezza di essere eredi diretti, e perciò detentori, di un sapere che non era appannaggio né dei letterati di professione, né dei filosofi. Di qui l’insistenza sulle forme e sullo stile. Lo sforzo, in realtà, era di mettere in relazione il sapere linguistico formale con il culturale e l’esistenziale – forma, cultura, esistenza – per tratteggiare una sorta di etica della poesia.

La poetica di «Scarto minimo» puntava alla riduzione del diva- rio tra lingua della poesia e lingua naturale, che è come dire tra poesia e vita, senza per questo rinunciare alle istanze di un ‘grande stile’ di matrice novecentesca. Era dunque l’attenzione alla forma stessa – in una prospettiva opposta a ogni espressionismo e perciò sostanzialmente ‘classica’ – a farsi garante di una aderenza alla verità dell’esistere.

Ma ciò che è classico non ha niente a che fare col neoclassico.

La poetica di «Scarto minimo» era avversa alle forme chiuse:

“L’adozione di una metrica canonica non può liberare da una mancanza di interiorità, di un ritmo corporeo. Si rischia diottenere una ritmicità o primitiva, oppure dal vago sapore arcadico, neoclassico o arcaistico, tutta giocata su piani esteriori: non si esce dagli schemi della post-avanguardia, con annessa e connessa l’inaccettabile leggerezza iconoclasta.5“

Avversi a ogni eccesso di perfezione formale, o idolatria forma- listica, allo stesso tempo andavamo esenti dalle contemporanee derive neo-orfiche, fino a rifiutarne le matrici simboliste e l’idea stessa di una poesia metaforica:

“Non è vero che la morte sia meglio servita evitando di pronunciarne il nome. Affermare l’identità di poesia e metafora è scadere in un genere deteriore di consolazione. La metafora, essendo sempre Bella Forma, è l’esempio più bieco di sublimazione letteraria.

Ma ci deve essere una poesia che, facendo della nominazione il suo caposaldo, non scada a mero strumento ricreativo. Essa ci consolerebbe in modo più onesto e più indiretto. Riportandoci costantemente a una ontologia dolorosa, presentandocela nuda, ci permetterebbe una penetrazione il cui ultimo risultato sarebbe, certo, per forza di cose, un genere di consolazione. Ma sarebbe una resa forzata, tolta la quale la letteratura perderebbe il suo statuto… In sostanza, per quanto eviti la rimozione, anche il verbum proprium è consolatorio, ma propugnare l’affabilità e il gusto per la sfumatura è credere nell’arte bella, consolatoria al primo grado. Fatte le debite distinzioni, non c’è differenza con la canzonetta: anche la perfetta poesia è craxiana. «Dove l’arte vuol essere serena di propria iniziativa […] viene livellata sul bisogno degli uomini e tradisce il suo contenuto di verità. La sua prescritta allegria si inserisce nel meccanismo»6. È così che non è lecito assumere pari pari le forme canoniche. C’è un cedimento nella terzina e nel sonetto, una resa che sa troppo di consolazione tranquillamente consumata. La bellezza ritrovata in una forma classica è il postmoderno al servizio dei filologi. Meglio ripeterlo che lasciar correre. L’etica del presente e della morte ha orrore della perfezione come ha orrore del potere, perché non li sente reali.7“

La linea della rivista si esprimeva negli editoriali di ciascun numero, sempre firmati dalla redazione al completo e sempre come esito di intense discussioni a tre. Il più significativo è certamente quello del numero 0, che riporto per intero:

“Una poesia che non sia tautologia o nichilismo, ma la verità delle figure del linguaggio, ossia il lavoro di trasferimento della vita in riflessione e scrittura, attraverso il continuo confronto con un grado zero desumibile soltanto dalle sue alterazioni. Ciò diventa sinonimo di un aggirarsi in sospeso, nell’esperienza di una perenne e mai colmata distanza, di un percorso che non eviti di affrontare la questione fondamentale dello stesso aggirarsi: la contraddizione in seno alla scrittura (e alla lingua), il suo essere separata (e noi in virtù di essa) dalla Verità.

Il sentirci facoltativi in ogni atto ci porta alla distanza necessaria per un canto impersonale. Ad esempio, un costante riconoscimento della scena dove si consuma l’evento della vita verificato ripercorrendone i margini, un’accettazione delle contraddizioni individuo-società, individuo-lingua come volontà infondata di trascendenza. In questo possiamo parlare, al di là di una poesia del senso ritrovato, di una pacificazione: il poter dire sì con la minore paura possibile, nella trascendenza del nostro essere separati. Qui si apre lo spazio per la costruzione di ordini immaginari, intendendo la facoltatività non come facilità di gioco creativo ma come destino dell’arbitrario.”

Dopo un avvio, per noi scontato, che liquidava in due parole il disimpegno esistenziale e i giochi di lingua delle post-avanguardie («Una poesia che non sia tautologia e nichilismo»), l’editoriale, pur nella sua, credo innegabile, originalità e forza propulsiva, risente del clima culturale e poetico dell’epoca. Ne risente particolarmente sul versante dei termini impiegati. Il concetto di scena, per esempio, («il costante riconoscimento della scena dove si consuma l’evento della vita»), era con ogni probabilità desunto da uno dei cavalli di battaglia di Cesare Viviani,8 mentre sulla scia di Derrida ferveva il dibattito sui margini («verificato ripercorrendone i margini»).

In ambito più strettamente critico letterario gli anni Ottanta sono stati il momento di crisi dell’egemonia strutturalista in Italia, che si era affermata nel decennio precedente. Era una crisi non avvertita da tutti, né si capiva da che parte se ne sarebbe usciti, quale prospettiva si sarebbe aperta. Di questa crisi, e dell’ineguatezza a volte perniciosa di certi strumenti di analisi letteraria, eravamo ben consci, ma sullo strutturalismo ci eravamo in gran parte formati (soprattutto il sottoscritto, devo dire, che era il meno ‘filosofo’ e il più ‘letterato’ dei tre), e rimanevano degli strascichi, come in automatico. Dove, nell’editoriale, si parla di un «continuo confronto con un grado zero desumibile soltanto dalle sue alterazioni», il richiamo alla categorie di scarto (sdvig) e di straniamento (ostra- nenie) dei formalisti russi (Sklovskij, Eichenbaum) poi saccheggiati da Roland Barthes (Le degré zéro de l’écriture) è manifesto e consapevole.9

Ma la questione fondamentale per noi era «la contraddizione in seno alla scrittura (e alla lingua), il suo essere separata (e noi in virtù di essa) dalla Verità». È un discorso che ritorna in svariati modi e si chiarisce, svelando le sue radici saussuriane, nei numeri successivi della rivista, a cominciare dall’incipit dell’editoriale del n. 1 (marzo 1987):

“La definitiva assunzione del concetto di arbitrarietà del segno ha recentemente generato un atteggiamento in cui si specchia l’arbitrarietà dell’esistenza stessa.”

Questa della natura arbitraria del segno linguistico è una bella scoperta del padre dello strutturalismo, che a noi serviva per dare una base ‘scientifica’, per così dire, alle scelte di poetica della rivista. Di qui vengono gran parte delle affermazioni cardine dell’editoriale del numero zero: il «sentirci facoltativi in ogni atto», l’assunzione di una distanza, la «volontà infondata di trascendenza», il «nostro essere separati», il «destino dell’arbitrario».

Col senno di poi, non c’era bisogno di affidarsi a Saussure. E io confesso: non scommetterei più sull’arbitrarietà del linguaggio, o almeno non ne farei uno dei punti di appoggio per una poetica.10 Se è innegabile che nei diversi ceppi linguistici l’identità del refe- rente non si traduce in una sostanza fonica identica (la diversità di radicale tra brot-bread e pane, per esempio), questo non significa che non si possa scavare nella motivazione intrinseca di pane e nel contenuto di verità che pane ha nella sua propria storia e tradizione, nonché nei suoi aspetti percettivi.11

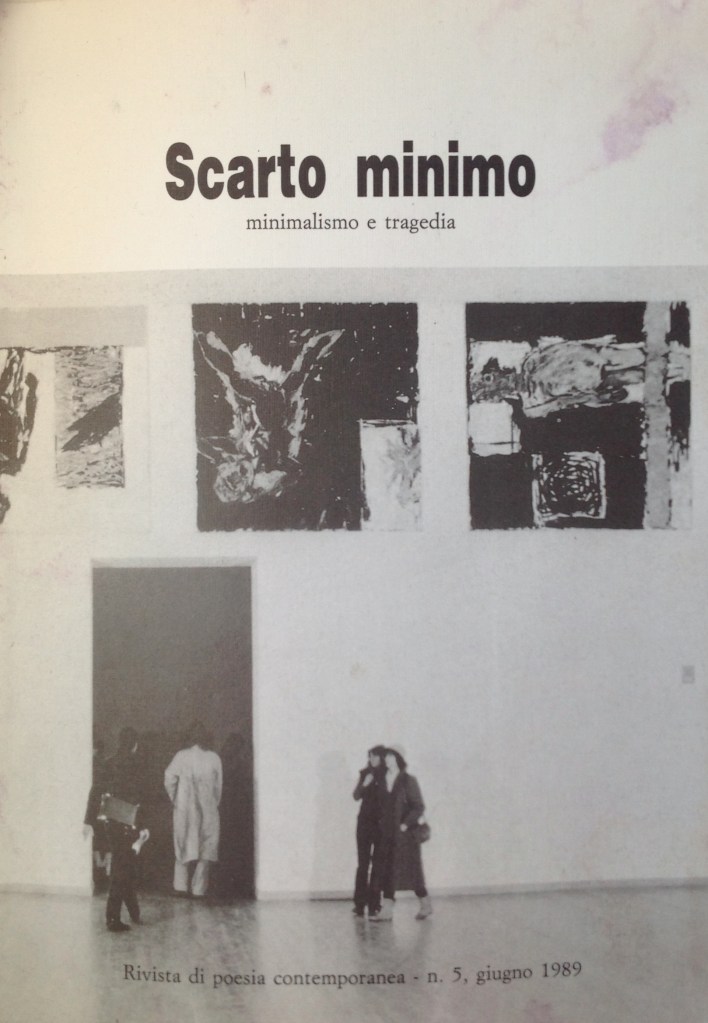

Alla fine della parabola, nel n. 5 (giugno 1989), si tirano le somme e si aggiunge il sottotitolo Minimalismo e tragedia. Ecco l’editoriale:

“Oggi la poesia non serve proprio a niente, non è la voce, neppure il sottofondo di questo nostro tempo e sembra ormai impossibile una posizione forte, che faccia davvero riflettere e discutere su questioni fondamentali. Non si riconoscono più neanche le stesse questioni.

E tuttavia esiste da alcuni anni una rivista che si ostina a cercare qualcosa di importante e le parole per dirlo. Che senso ha questo?

Minimalismo e tragedia sono gli estremi della sensibilità della nostra epoca, poco importa, a questo punto, che la simpatia della redazione sia da sempre sbilanciata verso il secondo termine. In questi anni abbiamo sempre cercato delle poesie che fossero il cuore di alcune questioni fondamentali: la fine della lingua come realtà separata, questa separatezza come fatto implicito per l’uomo, un sentimento del destino come mancanza di destino, l’arbitrarietà, la libertà del nostro stare al mondo… Abbiamo incontrato spesso (e talvolta pubblicato) poesie e prose che riflettevano queste idee in modo minimalista (scarno, pulito, povero…). Ora vogliamo rendere esplicita questa realtà: una rivista come Scarto minimo nasce, in particolare per quanto riguarda i testi creativi, dall’incontro, spesso dall’urto tra una poetica estremista (sappiate che anche tutto questo è odio!, volevamo scrivere una volta, «prima per celia, poi perché il dolore è eterno») e una realtà della poesia e dei poeti che è quella che è, inutile far finta. Da questo incontro, da questo urto nasce una tendenza e in ogni numero il nostro sforzo è quello di renderla più precisa possibile, senza con questo chiuderci.

Ci capita anche di riconoscere in autori vicini e lontani, spesso dimenticati, le nostre stesse tensioni, e di percorrere un Novecento irrequieto e vinto, con la sensibilità divaricata degli ultimi anni del secolo in cui per caso vive questa rivista.”

Segnalo, con un sorriso, lo snobismo di quell’inserto, per caso, nell’ultima riga, che rimarcava il nostro atteggiamento – classico o classicistico – nei confronti della Storia: si oscillava fra una assolutizzazione del presente e una sostanziale indistinzione dei tempi, cercando di puntare a ciò che lega tutte le generazioni, passate presenti e future, come nei versi di Mario Benedetti: «È successo un tempo, / ma è come fosse adesso / perché anche adesso è un tempo». Questa ottica risentiva certamente del clima heideggeriano di quegli anni, e a pensarci bene c’era forse un fondo heideggeriano anche nella definizione – per niente consueta, almeno allora – che compariva in copertina: «Rivista di poesia con- temporanea»: volevamo dare voce allo spirito del tempo, e in esso a quello di qualunque altro tempo, nella loro intrinseca con- temporaneità. Lo scarto che doveva essere ridotto al minimo non era quello tra poesia e realtà, ma quello tra poesia e verità, oppure tra lingua della poesia e lingua naturale. Era l’idea, certo vagamente heideggeriana, di un essere esposti nel linguaggio, di un ‘farsi parlare’ dalla lingua, ma nessuno di noi era heideggeriano. L’editoriale del n. 3 (aprile 1988) recita:

“Non bisogna certo portare la lingua a noi (come nelle forme correnti del vitalismo) ma noi nella lingua, senza però disperderci in essa ‘assecondandola’.“

Questo fatto di ‘non assecondare la lingua’ credo faccia la differenza. E sfogliando la rivista ci si accorge che il nome di Heidegger non compare mai, per lasciare il posto, casomai, a Gadamer. Ma il più citato è forse Adorno. E il nome di Adorno chiama in causa quello di Franco Fortini, che di sottobanco, in absentia, può fare da sfondo a tutta la breve storia della rivista. Concludo cercando di riformulare sub specie fortiniana quanto detto fin qui.

Nella nostra ricerca di una poetica forte eravamo infastiditi da un atteggiamento che ritenevamo comune alle due fronde (neo- classicisti e avanguardisti), e cioè da un’idea e una pratica di poesia che in maniera diversa restavano ancorate all’ipotesi di un autore che controllava demiurgicamente il linguaggio, o comun- que che puntava sul linguaggio secondo modalità freddamente operative, in sostanza parlando poco, o, peggio, rifiutandosi a priori di parlare. Qualche cosa – secondo noi – di moralmente scorretto. Come un non prendersi la responsabilità del rischio di far coincidere vita e letteratura. Un ripararsi dietro le forme. Un fare della poesia uno strumento di difesa personale. Tutto il con- trario rispetto all’esposizione nella lingua che era il nostro punto di partenza. Al tempo stesso eravamo fermamente convinti di una imprescindibile priorità della forma, e insomma ci sentivamo parte attiva in una tradizione formale che sentivamo avere tutte le chances per non essere solo formale. Rincorrevamo, è vero, l’idea o l’utopia, pericolosa ma anche inaggirabile, di un’etica del- l’estetica, o, se vogliamo, della possibilità di migliorare la qualità della vita, di chi scrive e di chi legge, attraverso la percezione del- le istanze formali in un testo.

Rispetto a questi problemi la poesia di Fortini stava nel mezzo: Fortini era uno che parlava, cioè che diceva le cose come stavano; era uno fieramente avverso all’avanguardia, ma era anche uno che credeva nel carattere liberatorio, utopico della poesia in quanto forma e poteva fare da baluardo, poteva fornire un ancoraggio contro le derive estetizzanti di chi puntava sulle forme del linguaggio in modo acritico. Questa preoccupazione di una moralità della forma, che lui ritrovava soprattutto in Adorno, in Fortini è costante. Questo stare sul pensiero della forma cercando di trascenderla, è l’eredità più vera che Fortini poeta ci ha lasciato. Senza contare il fatto che Fortini è anche stato il primo che abbia cercato di affrontare e definire, testi alla mano, e attraverso la categoria della «allusività metrica», quello che egli chiama il «carattere chiuso delle forme aperte» nella poesia del Novecento. Con tutto ciò, la poetica di «Scarto minimo» andava a nozze, ma forse eravamo troppo snob, o ci sentivamo troppo piccoli per ammetterlo espressamente.

NOTAZIONI

* Alcune parti di questo intervento rifondono contenuti già espressi altrove, in occasioni diverse. Cfr. STEFANO DAL BIANCO, Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea, Quodlibet, Macerata 2019 e ID., Una visione dal basso, in Dieci inverni senza Fortini, a cura di LUCA LENZINI, ELISABETTA NENCINI E FELICE RAPPAZZO, Macerata, Quodlibet 2006, pp. 39-43.

1 Il numero 0 – «in attesa di autorizzazione», come si usava dichiarare in quegli anni – esce ciclostilato in 300 copie e 52 pagine. I numeri successivi conteranno invece 48 pagine e saranno stampati – sempre a spese della redazione – dalle edizioni Panda di Padova (per i nn. 1-4, 500 copie), mentre il quinto e ultimo numero da Fonema (Spinea, Venezia, 1000 copie stampate). La redazione però si occupava direttamente della piccola distribuzione (sostanzialmente la rete Feltrinelli e qualche altra libreria in Italia, per un totale di circa venti punti vendita) e delle spedizioni (a una trentina di nominativi, più una ventina di abbonati).

2 Col sottoscritto, Beppe Mosconi, Piero Olmeda, Francesco Spagna.

3 GIANCARLO PONTIGGIA, ENZO DI MAURO (a cura di), La parola innamorata. I poeti nuovi. 1976-1978, Milano, Feltrinelli 1978.

4 Sono importanti i due volumi pubblicati come atti dei seminari tenuti al Club Turati di Milano, a cura di Tomaso Kemeny e Cesare Viviani, nei giorni 7-8-9 aprile 1978 e 7-8 aprile 1979: TOMASO KEMENY, CESARE VIVIANI (a cura di), Il movimento della poesia italiana negli anni ’70, Bari, Dedalo libri 1979; e IID., I percorsi della nuova poesia italia- na, Napoli, Guida editori 1980.

5 STEFANO DAL BIANCO, Materiali di una nuova lirica, in «Scarto minimo», 3, aprile 1988, pp. 31-37.

6 T. W. ADORNO, È serena l’arte?, in ID., Note per la letteratura, Torino, Einaudi 1979.

7 S. DAL BIANCO, Materiali di una nuova lirica, cit.

8 Cfr. CESARE VIVIANI, La scena. Prove di poetica, Siena, Edizioni di Barbablù 1985.

9 Affronta bene queste e altre questioni, in relazione alla poetica di Mario Benedetti, il recente articolo di Francesco Brancati: cfr. FRANCESCO BRANCATI, «E tu mi guardi come qualcuno, perché sono qualcuno?»: etica, memoria ed esperienza in Umana gloria di Mario Benedetti, in «Italianistica», XLIX, 1, gennaio-aprile 2020, pp. 231-243.

10 Ho motivo di ritenere che non sia affatto così per la poetica di Mario Benedetti, che fino all’ultimo è rimasta fedele ai nostri comuni presupposti.

11 L’arbitrarietà del segno, del resto, rimane un concetto nato in Occidente e radicalizzatosi nell’ultimo secolo. Per la linguistica orientale, impostata su basi molto diverse, l’arbitrarietà della lingua sarebbe una bestemmia. In India la lingua non ha niente di arbitrario perché coincide con il divino, e come tale viene considerata. In questo senso, l’Occidente cristiano ha preso una strada diversa rispetto alle sue stesse radici, chiaramente espresse all’inizio del Vangelo di Giovanni. Una introduzione alla linguistica tradizionale indiana e al suo massimo esponente, Bhartrhari, è in H. G. COWARD, The Sphota Theory of Language, Delhi, Motilal Banarsidass 1980. Si vedano anche PAVEL FLORENSKIJ, Il valore magico della parola, traduzione e cura di G. Lingua, Milano, Medusa 2003, e RAIMON PANIKKAR, Lo spirito della parola, a cura di G.J. FORZANI e MILENA CARRARA PAVAN, Torino, Bollati Boringhieri 2007.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ADORNO, T. W., È serena l’arte?, in ID., Note per la letteratura, Torino, Einaudi 1979.

BRANCATI, FRANCESCO, «E tu mi guardi come qualcuno, perché sono qualcuno?»: etica, memoria ed esperienza in Umana gloria di Mario Benedetti, in «Italianistica», XLIX, 1, gennaio- aprile 2020, pp. 231-243.

COWARD, H. G., The Sphota Theory of Language, Delhi, Motilal Banarsidass 1980.

DAL BIANCO, STEFANO, Materiali di una nuova lirica, in «Scarto minimo», 3, aprile 1988, pp. 31-37.

ID., Una visione dal basso, in Dieci inverni senza Fortini, a cura di LUCA LENZINI, ELISABETTA NENCINI E FELICE RAPPAZZO, Macerata, Quodlibet 2006.

ID., Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea, Macerata, Quodlibet 2019.

DI MAURO, ENZO, PONTIGGIA, GIANCARLO (a cura di), La parola innamorata. I poeti nuovi. 1976-1978, Milano, Feltrinelli 1978.

FLORENSKIJ, PAVEL, Il valore magico della parola, traduzione e cura di G. Lingua, Milano, Medusa 2003.

KEMENY, TOMASO, VIVIANI, CESARE (a cura di), Il movimento della poesia italiana negli anni ’70, Bari, Dedalo libri 1979.

IID., I percorsi della nuova poesia italiana, Napoli, Guida editori 1980.

PANIKKAR, RAIMON, Lo spirito della parola, a cura di G.J. FORZANI e MILENA CARRARA PAVAN, Torino, Bollati Boringhieri 2007.

VIVIANI, CESARE, La scena. Prove di poetica, Siena, Edizioni di Barbablù 1985.

NOTIZIE DELL’AUTORE

Stefano Dal Bianco (Padova 1961) insegna «Poetica e Stilisti- ca» all’Università di Siena. Dal 1986 al 1989, con Mario Benedetti e Fernando Marchiori, ha diretto la rivista di poesia contemporanea «Scarto minimo». Dal 1992 al 1994 è stato nella redazione di «Poesia». Come studioso e critico militante si è occupato preva-lentemente della metrica di Petrarca (La struttura ritmica del sonetto, in M. Praloran, a cura di, La Metrica dei Fragmenta, Antenore 2005), Ariosto (L’endecasillabo del Furioso, Pacini 2007), Andrea Zanzotto (Tradire per amore. La metrica del primo Zanzotto (1938-1957), Pacini-Fazzi 1997), e di poesia del Novecento. Di Zanzotto ha curato il Meridiano Mondadori nel 1999 (con Gian Mario Villalta) e l’Oscar Tutte le poesie (2011). Libri di poesia: La bella mano (Crocetti 1991), Stanze del gusto cattivo (in Primo quaderno italiano, Guerini e associati 1991), Ritorno a Planaval (Mondadori 2001; LietoColle 20182), Prove di libertà (Mondadori 2012). I suoi saggi di poetica sono raccolti in Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea, Quodlibet 2019. Con Paradiso (Garzanti 2024) si è aggiudicato il Premio Strega per la poesia.

Scopri di più da Giuseppe Genna

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.